侯阁亭文化研究探索古代园林建筑与文学艺术的交融

侯阁亭文化研究:探索古代园林建筑与文学艺术的交融

一、引言

在中国悠久的历史长河中,园林不仅是人们休闲放松的场所,也是中华文化传承与创新的一块重要平台。侯阁亭作为一种典型的园林形式,其存在不仅体现了当时建筑技术和审美理念,更是文学艺术创作和文人雅集的地方。因此,本文将从文化研究角度出发,探讨侯阁亭在古代园林建筑中的地位及其对文学艺术产生的影响。

二、侯阁亭概述

侯阁亭源自宋代,以其独特的设计风格和丰富的情感内涵而著称。这类亭台主要分布于江南地区,如苏州、杭州等地,这些地方以其水乡景色闻名遐迩,与自然环境相得益彰。houketing通常建造在湖边或山间,旨在营造一种宁静舒适的居住氛围,为游客提供观赏自然风光之便。

三、园林建筑背景

要理解侯阁亭为什么会成为文人墨客向往的地方,我们必须首先了解当时社会经济条件以及人们对美好生活追求的心理需求。在宋元时代,随着城市化进程加速,大量商贾致富,对高级生活方式有了新的追求。此外,由于政治动荡频繁,一些士大夫开始寻找更为安稳和安全的地产来避世养志,从而促使了豪宅及私家花园(如今我们所说的“庭院”、“花园”)的大规模兴建。

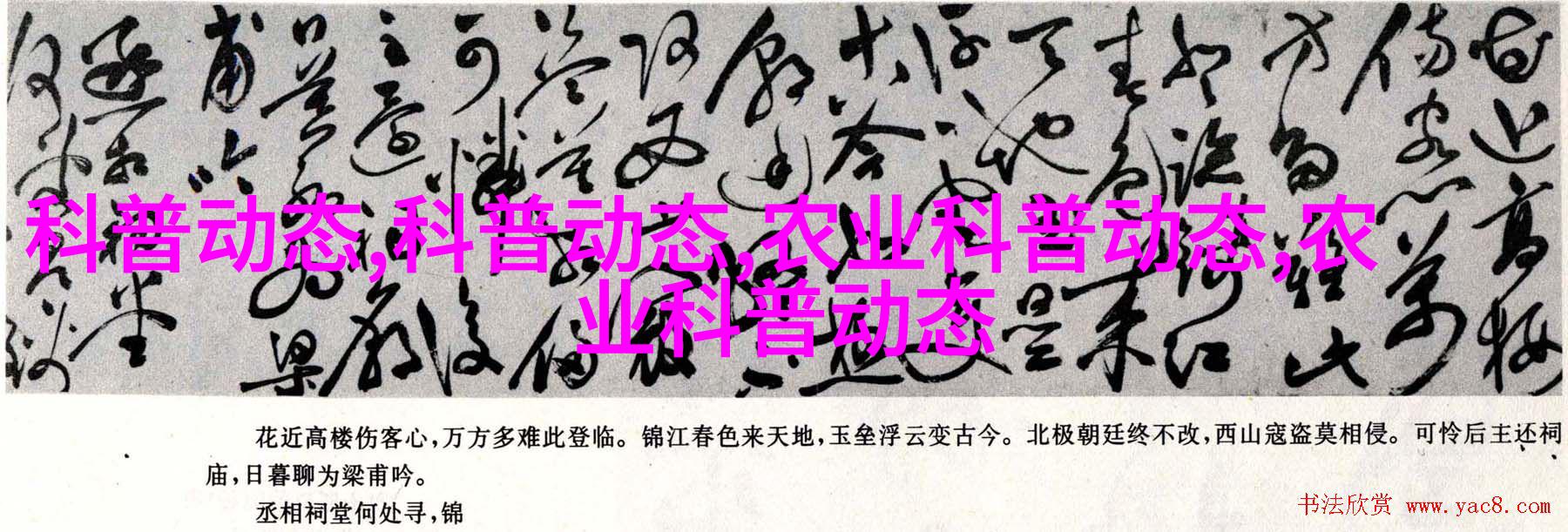

四、文学与诗歌中的“庭院”

诗词中对于“庭院”的描绘常常充满了哲思与情感,无数文人墨客借助于这些空间进行深入思考,他们把自己的思想感情表达出来,用文字勾勒出那些宁静幽深的小天地。例如唐代诗人李白就曾经用他的笔触描绘过这样的场景:

春眠不觉晓,

处处闻啼鸟。

夜来风雨声,

花落知多少。

这首《春眠》虽然没有直接提到“庭院”,但通过对自然景象细腻描述,可以想象作者是在一个温馨安静的小空间里沉醉其中,不觉时间流逝,而后面两句则暗示了一种无尽悲伤的情感,这正是许多写意画作中常见的情境——一个人的孤寂,在他心目中可能就是这样一个被荒废的小屋或者小院子里的自我沉溺状态。

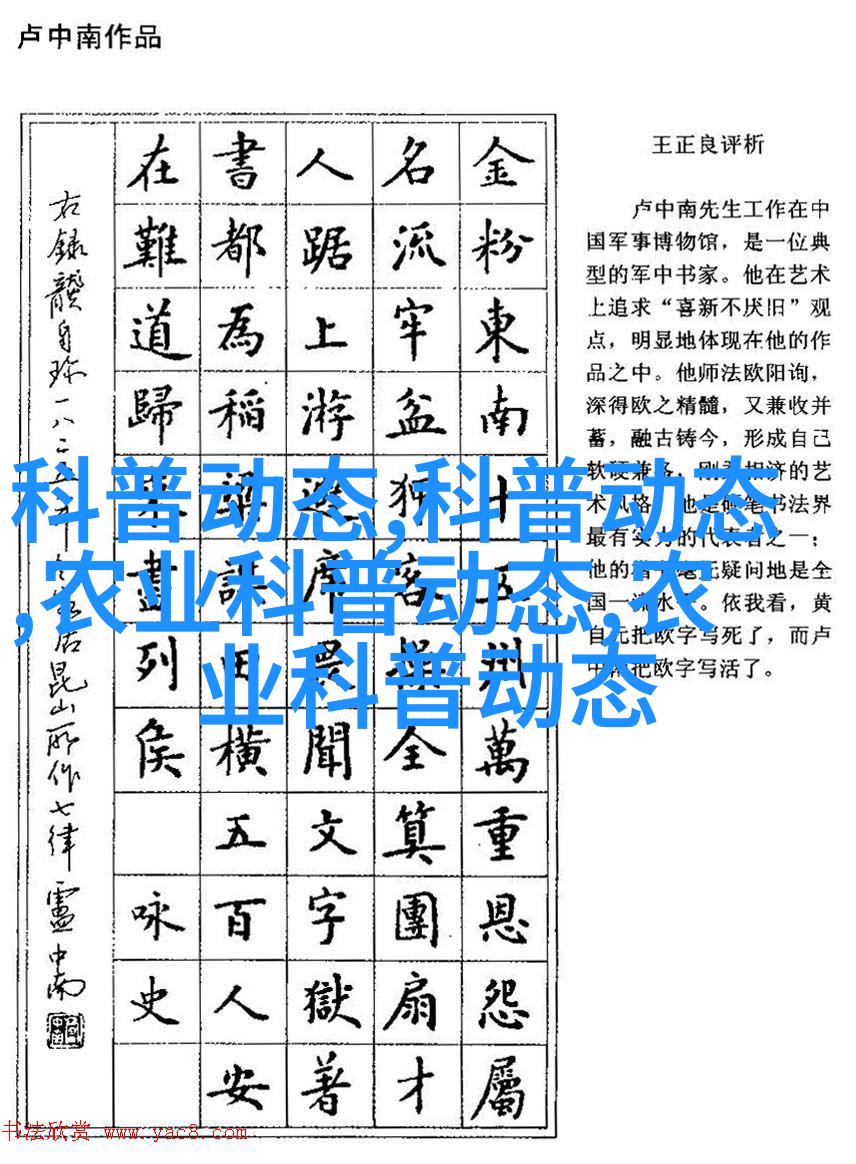

五、书法艺术中的“庐舍”

书法作品也是展示个人品味的一个窗口,不少书家喜欢将自己最亲近的人生故事或灵感融入字迹之中,使其更加具有个性化。而一些书法作品也反映出了人们对于家的渴望,比如晋代著名书法家王羲之,他的一篇《兰亭序》即是一幅展现个人情感丰富图画,它包括了一座假想庐舍:

山川隐逸者,

何须华章?

草木萦纷,

野趣亦佳。

此乃真道,

这段话透露出一种超脱尘世俗务,将身心寄托于山川之间,与物质世界保持距离,但又并不完全排斥它。这份态度极大程度上体现在他那一手优雅漂亮的手笔,以及选题选择上的自由精神。他似乎是在说,只要有这样一个可以归属的地方,即使再简陋,也能找到真正的心灵归宿,这样的感觉其实很符合现代人的追求——无论身处何方,都希望能够找到属于自己的小宇宙,小天地,让自己感到安慰和释然。

六、中医学中的「治本」

从医学角度看待「治本」,也意味着解决问题根源,从根本上治疗疾病。这一点同样可以应用到环境心理学领域,对于那些需要放松身心的人来说,有时候最好的治疗不是药物,而是一片清净纯真的自然环境,或许是一个像「侯阁」那样精巧构筑的小屋。在这里,你可以听到鸟鸣声响起,当你站在这样的环境下,你会发现你的呼吸变得平缓,你的心情也随之平复。你可以感觉到周围一切都那么宁静,那么清新,就像是进入到了另一个世界一样。但这个过程并不是简单的事物,它背后包含了大量知识科学知识,是由多年的实践经验积累而成,所以这种方法被称为「治本」处理问题,因为它涉及的是解决问题核心部分,而非表面的症状表现层面处理方案。

七、小结

总结起来,尽管每个领域都有不同的具体内容,但是它们共同点却非常明显:都是关于如何利用我们的生活空间去实现内心世界与外部环境之间某种形式的统一,并且达到某种状态下的内心平衡。如果说,在实际操作方面不同领域可能有各自不同的方法,那么对于人类精神活动这一普遍现象来说,无疑仍然需要我们不断探索以达到最佳效果。因此,从此刻开始,我们应该更加关注我们的周遭环境,同时也不断寻找更多有效途径去维护良好的身体健康,这才能真正意义上实现生命质量提升。而这种提升,则离不开我们日常生活中不可或缺的一部分——我们的家庭、私密空间—尤其是像「houketing」这样的特别地点,它们给予我们力量,让我们能够坚持下去,在逆境中找到前行方向,让他们成为我们精神支柱。