农业大数据分析能否预测天气变化

在农业生产中,天气是不可预测的自然因素,它直接影响着作物生长和收成。传统的农业管理方式往往依赖于经验和直觉来应对各种天气变化,但随着信息技术的发展,特别是大数据分析技术的应用,大数据在农业中的应用已经成为一种新的趋势。这篇文章将探讨如何通过农业大数据分析来预测天气变化,从而为农民提供决策支持。

首先,我们需要明确“农业大数据”这一概念。它指的是利用现代信息技术手段,如互联网、大数据、云计算等,以电子化、智能化手段采集、存储、处理和运用各类农事活动相关的大量复杂信息。在这个过程中,包括但不限于种植面积、播种时间、施肥用药记录以及其他与作物生长有关的一切信息。这些信息经过精细化处理,可以帮助我们更好地理解并预测未来可能发生的情况,这对于提高作物产量和质量至关重要。

其次,我们可以从以下几个方面来探讨如何使用大数据进行天气预测:

历史数据库:通过建立一个涵盖多年来的历史数据库,我们可以回顾过去不同季节下不同地区的平均温度、高度湿度以及降水情况,并对此进行统计分析。这一基础工作对于构建后续模型至关重要。

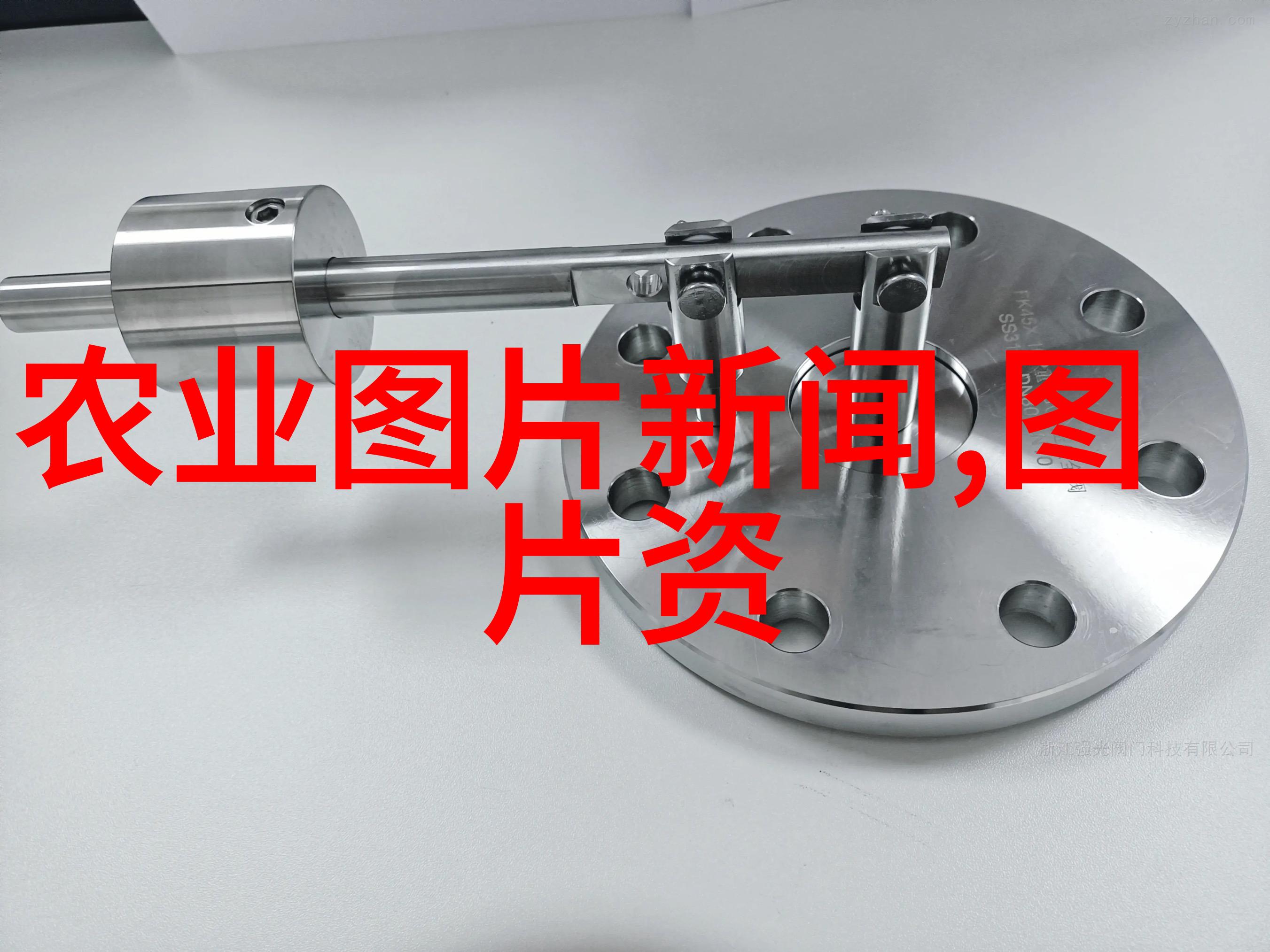

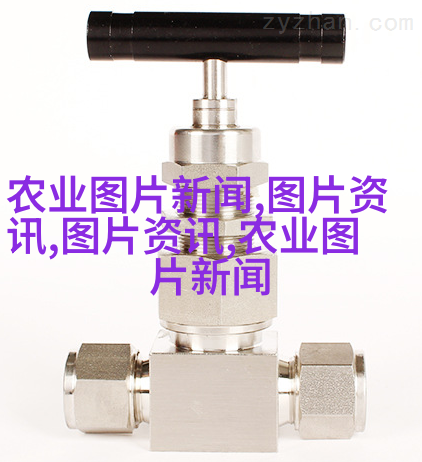

实时监控:利用传感器网络等实时监控系统,可以获取当前及近期内具体地点或区域的环境参数,如土壤湿度、光照强度等,这些都能作为观察点进行综合评估。

卫星遥感:地球资源卫星能够捕捉到全球范围内的地表特征,包括植被覆盖率、中间土壤状况等,对于了解植物健康状态有很大的帮助。此外,还能提供关于降水模式和潜在灾害(如洪水)风险的情况报告。

机器学习算法:结合上述多源数据,将它们输入机器学习模型中,可以训练出能够根据前几年的历史表现准确预报接下来几周或几个月内可能出现哪些类型的极端天气事件(比如干旱或者暴雨)的算法模型。这部分工作通常由专业的大型计算中心完成,因为涉及到大量复杂计算任务。

社交媒体与社群平台:通过挖掘社交媒体上的用户行为日志,比如他们分享了什么样的照片,以及他们所处位置的人们正在谈论什么话题,都有助于补充我们的观察资料,使得整体分析更加全面,不仅仅局限于硬性科学数据,还能反映出人们的情绪反应,从而更好地理解当地环境变迁情况。

最后,让我们思考一下实际操作中的挑战。例如,在实施这样的系统之前,一定要考虑成本问题,因为需要购买昂贵设备并投入大量人力资源去维护这些系统。而且,由于涉及到的敏感个人隐私问题,要做到合规,同时保护用户隐私安全是一个巨大的考验。此外,对于非专业人员来说,大量复杂技术性的内容可能会造成误解,因此还需有一定的普及教育工作以便让更多人参与进来,并从中受益最大化。

总结来说,大规模采用“农业大数据”的方法虽然带来了巨大的潜力,但是也伴随着诸多挑战。在实现这一目标的时候,我们必须同时考虑经济效益、社会责任以及可持续发展,而不是单纯追求科技创新本身。